プラグイン・エフェクトはこれで完璧!主要エフェクトの種類やパラメーターを一挙解説

DTMを始めてすぐのころ、ソフト音源にプリセットを適用したまま「なんか物足りないな…」と思った経験はありませんか?

もしくは、リバーブをかけてみたけど「広がりすぎてよくわからない」と感じたことはないでしょうか?

プラグイン・エフェクトの役割は「音の仕上げ」だけではありません。音色のキャラクターや存在感を大きく左右する重要な要素です。

しかし、各エフェクトの「つまみ」や「値」をよく知らないまま適当に触っていても、思ったような結果は得られません。

本記事では、代表的なエフェクトの種類とそれぞれの基本的なパラメーターの意味を「しっかり」「やさしく」解説します。読み終わる頃には、「耳でなんとなく調整」から一歩進んで、自信を持ってパラメーターに向き合えるようになるはずです。

目次

なぜエフェクトを“理解”しなければならないのか

本題に入る前に、この記事を読むことで皆さんに目指してほしい「ゴール」を明確にしておきたいと思います。

DTMを始めたばかりの方や、ミックスに不慣れな方が陥りやすいのが、「エフェクトを挿せば、とりあえず音が良くなるんでしょ?」「とりあえずこのプラグインを入れておけば安心」という考え方です。

もちろん、プラグイン・エフェクトには音を整えたり、より魅力的に聴かせたりするための力があります。ですが、その使い方を誤れば、音が“良くなる”どころか、逆にバランスを崩してしまうというのもよくある話です。

以下はあくまで一例ですが、こういった経験に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

-

リバーブをかけすぎて、ボーカルが埋もれてしまった

=広がりは出たけれど、歌詞が聞き取りにくくなってしまった

-

コンプレッサーを適当に使ったら、音がぺちゃんこに潰れてしまった

=抑揚を整えるつもりが、音にメリハリがなくなってしまった

-

EQで高域を上げすぎて、耳に刺さるような音になった

=“抜け感”を狙ったはずが、リスナーにとっては不快な音に

「残響を加えるにはリバーブを使う」。これは間違ってはいません。しかし、その中でどのような設定をするかは、使用する素材やジャンル、音楽の目的によってまったく変わってきます。「この設定さえ使えば大丈夫」といった万能なプリセットは、基本的には存在しません。

さらに言えば、残響感や広がりを出したい場合でも、必ずしもリバーブが唯一の手段とは限りません。ステレオイメージャーやディレイの使い方次第でも、空間的な広がりを表現することは可能です。

こうした“思い込み”を捨てて、エフェクトやそのパラメーターを正しく理解して使い分けられるようになると、「音の説得力」は格段に向上します。

「今、なぜそのエフェクトを使おうとしているのか」を都度意識するだけでも、音作りのアプローチは大きく変わります。

「こういう音にしたい」という目標を持ったとして、「そのためにはどのエフェクトが必要か?」という見当がつけば、目標までの道のりをショートカットすることができます。たとえるなら、「地図を見ながら目的地に向かう」のか、「なんとなく歩いて探す」のかぐらい違います。本記事を通して、そうした“考え方の地図”を手に入れ、より魅力的なサウンドを実現するための基礎を築いていただければと思います。

代表的なエフェクトの種類と、その役割

エフェクトを使う上で、まず押さえておきたいのが「どの種類のエフェクトが、どんな役割を持っているのか」という全体像です。これは、音作りという地図の中で“どこに何があるのか”を知ることに等しく、的確な判断や組み合わせをするための基礎となります。

エフェクトは数えきれないほどの種類がありますが、役割ごとに大きく分類すると、以下のようなカテゴリに分けられます。

ダイナミクス系

音の音量バランスを整えるためのエフェクトです。コンプレッサーやリミッター、ノイズゲートなどが代表的で、「音の粒を揃える」「抑揚をコントロールする」といった目的で使用されます。

ボーカルやドラム、ベースのように、「音の強弱が目立ちやすい楽器」での使用が効果的です。

時間系

音に時間的な遅れや残響を与え、空間的な広がりを加えるエフェクトです。ディレイは音を繰り返し再生して“反響”のような効果を作り、リバーブは“部屋鳴り”や“ホール感”を演出します。空間演出や奥行きのあるミックスを作るうえで欠かせません。

周波数系(EQ・フィルター)

音の帯域(周波数成分)を調整するためのエフェクト。EQは特定の帯域をブースト/カットしてバランスを整えたり、不要な成分を除去したりするのに使います。フィルターは特定の帯域だけを通過・カットするもので、より極端な音作りにも用いられます。

モジュレーション系(コーラス・フランジャー・フェイザーなど)

音に揺らぎや厚みを加えることで、より豊かな響きや立体感を生むエフェクト群です。音を複製・変調して自然な揺れを作り出すことで、パッドやストリングス、ギターなどの質感を一段階上に引き上げる用途にも適しています。

空間・特殊系(イメージャー・ディストーション・その他)

音の定位感やキャラクターに変化を与えるためのエフェクト。イメージャーはステレオ幅を調整して広がりをコントロールし、ディストーション/サチュレーションは音に歪みや温かみを加えて“キャラを立たせる”ために使います。用途は広く、創作的な演出やジャンル特有の味づけにも欠かせない存在です。

それぞれのカテゴリが担う役割を理解しておくことで、「今どんな処理が必要なのか」「どのエフェクトを使うべきか」を判断しやすくなります。

本記事では次の章から、それぞれのエフェクトにどんなパラメーターがあり、どのように扱えばよいのかを詳しく紹介していきます。音の状態を見極め、それに応じて適切な“道具”を選び取れるようになれば、ミックスやアレンジの自由度は格段に高まっていくはずです。

各エフェクトと主要パラメーター紹介

前章では「ダイナミクス系」「時間系」などエフェクトの種類と役割を大まかに確認しました。ここでは代表的な七つのエフェクトを取り上げ、どのツマミがどのように音へ影響するのかを具体的に解説します。

なお、本章に掲載している「使用例」はあくまで一例です。録音環境やジャンル、音声素材、楽器編成が変われば同じ設定でも結果は大きく変化します。数値を鵜呑みにせず、耳で効果を確かめながら微調整することを忘れないでください。

※本章では、代表的なパラメーターのみを取り扱っています。製品によってはこれらの設定項目が別の名称で搭載されていたりすることがあります。

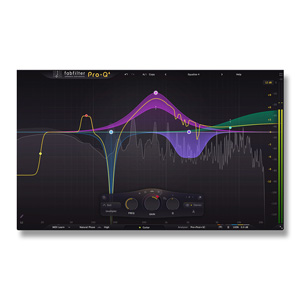

EQ(イコライザー)

EQ は周波数ごとの音量バランスを整えるエフェクトです。たとえば「シンバルのキラッとした高音を強調したい」「ベースの低域がだぶつくので削りたい」など、必要な帯域だけを狙ってブースト(増幅)またはカット(減衰)できます。

EQの使用目的は、大きく分けて以下の三つがあります。ミックスの基礎となるため、最初にマスターしたいエフェクトと言えますね。

- 不要な帯域のカット

- 聴かせたい帯域の強調

- トラック同士の住み分け

-

Gain(ゲイン)

選択した帯域を何 dB 持ち上げるか、または削るかを決めます。

例:ボーカルの抜けが悪いと感じたら、3〜5 kHz を +2〜3 dB ブーストすると歌詞や声のディテールが見えやすくなります。

ただし上げ過ぎると耳障りなピークが出やすいので「少しずつ」が基本です。

-

Frequency(周波数)

操作対象の中心周波数を指定します。楽器や声がどの帯域にエネルギーを持つかを覚えると、狙い撃ちが楽になります。

例:キックがベースと重なりモヤモヤする場合、80 Hz 付近をカットして空間を空けると低音の濁りを軽減できます。

-

Q(キュー) / Bandwidth(帯域幅)

補正する帯域の広さを決めます。Q が高いほど細く鋭いカーブになり、ピンポイント補正に向きます。

例:痛いピークだけを抑える時は Q を高くして特定の帯域のみをカット、全体をふわっと明るくしたい時は、Q を低くして広めにブーストします。

使用シーンの例

■ボーカルを前に出す

→ 2〜4 kHz を +2〜3 dB。子音がクリアになり歌詞が聴き取りやすくなります。

■ピアノやギターがこもる

→ 200〜400 Hz を −2〜4 dB。低中域のもたつきを解消し、透明感をプラス。

■低域の分離を良くする

→ 各パートの 60〜120 Hz をチェックし、役割が重なる帯域だけを少しずつカットします。

イコライザーの代表例

コンプレッサー

コンプレッサーはサウンドを「圧縮」し、音量差(ダイナミクス)を整える装置です。大きい音を抑え、小さい音を持ち上げることで音の粒を揃え、存在感をコントロールできます。

-

Threshold(スレッショルド)

ここで設定した音量(dB)を上回った瞬間に圧縮が始まります。数値を下げるほど多くの部分が対象になります。

言い換えれば、スレッショルドの設定値よりも音が小さくなった場合には、圧縮が解除されます。

-

Ratio(レシオ)

どの程度圧縮するかを示す比率です。2:1 は緩やか、4:1 はやや強め、6:1 以上はかなり強めの効果になります(あえて強く圧縮して音作りをすることも)。

-

Attack / Release(アタック/リリース)

アタックは「圧縮がかかり始めるまでの時間」、リリースは「圧縮状態から元の音量へ戻る時間」です。

■アタック速め(0〜5ミリ秒):立ち上がりを抑え音が滑らかに。

■アタック遅め(20ミリ秒 以上):アタック感を残し、パンチを強調。

■リリース速め(50ミリ秒 前後):タイトで歯切れの良い印象。

■リリース遅め(100ミリ秒 以上):なめらかでまとまりのある響き。 -

Make-up Gain(メイクアップゲイン)

圧縮で下がった分の音量を調整できます。

使用シーンの例

■ボーカルの音量差をならしたい

→ Ratio 3:1、Attack 10ミリ秒、Release 80ミリ秒 付近から微調整。

■スネアのアタックを強調

→ Threshold やや低め、Attack 30ミリ秒程度で立ち上がりはそのまま鳴らしてそれ以降を減衰、Release 60ミリ秒付近でキレを保つ。

コンプレッサーの代表例

ディレイ

ディレイは入力音を一定時間遅らせて繰り返すエフェクトです。奥行き感やリズムの厚みを出すのに最適です。

-

Time(タイム)

繰り返し間隔を決めます。絶対時間(ms=ミリ秒)で決めることもできるほか、テンポ同期機能をオンにすると「n分の1音符」単位での時間指定が可能になるため、楽曲BPMに合ったディレイが簡単に得られます。

例:120 BPM で 1/8 ノートのディレイは約 250ミリ秒。

-

Feedback(フィードバック)

反復回数を制御します。値が高いほど残響が長く伸びます。

-

Mix(Wet/Dry)

原音と遅延音の割合を決定します。

使用シーンの例

■ボーカルを軽く広げる

→ 1/16〜1/8 ディレイ、Feedback 少なめ、Mix 20 % 前後でふわっとした広がり。

■ギターに奥行きを加える

→ 1/4 ディレイをテンポ同期し、Feedback を多めにしてステレオパンを左右に分ける。

ディレイの代表例

リバーブ

リバーブはホールやスタジオの響きを再現し、音に自然な空気感と奥行きを加えるエフェクトです。

-

Decay(ディケイ)

残響が消えるまでの長さです。大きい値ほど空間が広く感じられます。

-

Pre-delay(プリディレイ)

直音と残響が混ざり始めるまでの遅れ。声の明瞭さを保つのに役立ちます。

-

Damping / EQ(ダンピング/EQ)

残響の高域または低域を減衰させ、濁りを抑えます。

使用シーンの例

■ボーカルを自然に後ろへ配置

→ Small Room、Decay 1.5秒、Pre-delay 20ミリ秒、Damping 軽め。Pre-delayで原音を前に出しつつ、歌詞の輪郭を保ちます。

■スネアにライブ感を追加

→ Plate リバーブ、Decay 1.2秒、Pre-delay 0ミリ秒、ドライ音とのブレンドを重視。金属的残響でアタックを際立てる。

リバーブの代表例

- メーカー:sonible

- カテゴリ:プラグイン・エフェクト

- メーカー:Vienna Symphonic Library

- カテゴリ:プラグイン・エフェクト

- メーカー:RELAB Development

- カテゴリ:プラグイン・エフェクト

ディストーション/サチュレーション

倍音を加えたり歪ませたりして音に厚みや温かみを与えます。軽いサチュレーションはアナログの「テープサウンドのような太さ」を再現し、強いディストーションは攻撃的なサウンドを作ります。

あえてマスタートラックにサチュレーションを挿して、若干のレトロ感を演出するのも一つの手です。

-

Drive / Gain(ドライブ/ゲイン)

歪み量を決めます。小さく回すと倍音がそっと加わり、大きく回すと荒々しいサウンドに変化します。

-

Tone / Color(トーン/カラー)

歪みの明るさ(低音/高音のバランス)や質感をコントロールします。

-

Mix(ミックス)

原音と歪み音の割合を調整します。並列処理で自然な太さを作る場合に便利です。

使用シーンの例

■ドラムバスにパンチを加える

→ 軽いサチュレーションを全体に薄くかけて倍音を足し、音圧と一体感をアップ。

■ギターを前面に押し出す

→ 中程度のディストーションでエッジを作り、Tone を少し明るめに設定して Mix を調整。

ディストーション/サチュレーションの代表例

ステレオイメージャー

ステレオイメージャーは左右の広がりを操作するエフェクトです。背景のシンセや効果音をワイドにし、低音や「よく聞かせたい音(ボーカルなど)」はセンターにまとめると安定したサウンドが得られます。

-

Width(ワイド)

ステレオ幅を調整します。大きくし過ぎるとモノラル再生で欠落しやすいので注意。

-

Balance(バランス)

左右バランスをわずかに動かして位置を整えます。

-

Band Control(バンドコントロール)

帯域別に Width を変えられるタイプもあります。低域は狭く、高域は広くすると安定感と広がりを両立できます。

使用シーンの例

■シンセパッドを広げたい:

→ 高域のみ Width を広げ、低域はセンター寄りに残す。

■マスター段で使う場合:

→ モノラル互換を確認しながらほんの少しだけ広げる。やり過ぎは音が薄くなる原因になります。

ステレオイメージャーの代表例

ここで紹介したパラメーターは最低限の入口です。「何を狙って動かすのか」を明確にし、小さな変化を耳で確かめながら積み重ねることが、ワンランク上のミックスへ最短で近づくコツです。

パラメーター操作の基本的な考え方

耳で聴くか、数値で判断するか

初心者が最初につまずきやすいのが「耳だけで決めるのか、それとも設定の数値を優先するのか」という点です。

結論はとてもシンプルで、「耳と数値の両方を行き来しながら確かめる」ことが、失敗を避ける最短ルートになります。数値だけが全てではありませんし、その逆もまた然りです。

- 耳だけに頼ると主観が揺れやすい

長時間の作業で聴覚が疲れると判断がぶれがちです。数値を確認して「やり過ぎていないか」を客観的にチェックしましょう。 - 数値だけに頼ると音楽的な違和感を見逃す

たとえばイコライザーでの-3dBのカットでも、素材次第では音がスカスカになることがあります。最後は必ず耳で確認してください。

試聴のポイントと操作時の注意

-

単一のトラックをソロで聴きすぎない

ソロでは完璧に聞こえても全体に混ざると埋もれることがあります。逆にソロで派手すぎる設定でも全体の中ではちょうど良い場合もあるため、ミックスは「チームプレイ」と考えましょう。 -

音量を揃えて比較する

人は大きい音を“良い音”と錯覚しがちです。エフェクトのON/OFFを切り替える前に、出力メーターを見て同じラウドネス(LUFS 目安)にそろえてください。 -

耳を休ませる

疲れると音が正しく聞こえにくくなり過剰なブースト&カットをしがちです。15〜20分作業したら3分休憩する、または一度バウンスして翌日に確認するなど、意識的に耳をリセットしましょう。 -

高音が出ていれば“良い音”というわけではない

高音が出ていると、思わず本能的に“良い音”と感じてしまいます。ですが過剰な高音は再生機器によっては「耳に刺さる音」になり、すべての環境に通用する音ではない可能性があります。

自分が目標とする楽曲(リファレンス・トラック)を一つ持っておき、その音のバランスを目指してミックスするのがおすすめです。

プリセットは「入口」であり「出口」ではない

市販プラグインのプリセットは「この目的ならこういう方向性」を示す優れたガイドです。ただし録り音やジャンル、テンポが変われば同じプリセットでも効果は大きく変わります。

プリセット活用のコツ

- まず一度だけ鳴らして効果を確認

どのノブがどう変わったか、目と耳で把握します。 - すぐに微調整

たとえばボーカル用コンププリセットを使ったら、Threshold を素材のピークに合わせて±3 dB動かすだけで、潰れ過ぎや効き不足を防げます。 - 不要と感じたら潔く外す

プリセットを試しても効果が薄い、または悪影響があれば迷わずバイパス(無効化)しましょう。「何もしない選択」もクリーンなミックスには欠かせません。

ここまでのポイントを意識すれば、「なんとなく回す」から「理由を持って調整する」へとステップアップできます。迷ったときは「今この処理で何を解決したいのか?」と自問し、耳と数値の両方で答え合わせをしてみましょう。

よくある疑問・FAQ

Q. EQは「引き算(カット)」が基本って本当?

一般的には不要な成分を削る=引き算が基本とされます。カットの方がミックス全体への影響が少なく、自然に仕上がる(破綻しにくい)からです。

ただし、目的によっては適度なブーストも効果的なので、「引き算しかダメ」と考える必要はありません。結果として「良い音」に仕上がればOKなので、柔軟な思考で設定してみましょう。

Q. リバーブをかけると音が濁るのはなぜ?

リバーブには「高域を濁らせる」「低域が膨らむ」といった副作用があります。特に長いDecayやPre-delayがゼロの場合は、音が埋もれやすくなります。DampingやEQ機能を使って高域を適度に削ることで、明瞭さを保てます。

Q. コンプレッサーが効いてるか分からない…

まずはGain Reductionメーターを確認しましょう。これが動いていなければ圧縮されていません。また、圧縮後に音量が小さくなっている場合もあるので、Make-up Gainで音量を補ってから比較試聴するのが大切です。

先程も紹介した通り、エフェクトの適用前と適用後の比較は音量を揃える。これは鉄則です。

Q. ステレオイメージャーで広げると音が細くなる?

ステレオ感を強調すると、センター成分(低域やボーカル)が薄くなることがあります。対策としては、低域はモノラルに保ち、高域だけを広げる設定にすることが有効です。

Q. サチュレーションとディストーションの違いは?

両者ともに歪みを加えるエフェクトですが、サチュレーションは自然な倍音・温かみの付加に使われ、ディストーションは積極的なキャラクター変化に使われます。用途やジャンルによって使い分けましょう。

理解度チェック!ミックス・クイズ

最後に、ここまでの知識を踏まえてクイズに挑戦してみましょう。

次のシチュエーションで最も有効なエフェクトはそれぞれどれでしょうか?

Q1. 録音したボーカルに「モコッ」とした共鳴があり、言葉が聞き取りにくい

- A. リバーブ

- B. EQ

- C. コンプレッサー

正解:B. EQ

こもりは特定の低中域が過剰になっている状態。EQでその帯域だけを削るのが最も効果的です。

EQの他にも、倍音やこもりを取り除いてくれる「リダクションツール」もあります(『soothe2』など)。

Q2. アコースティックギターのアルペジオで所々だけ音が飛び出し、演奏がガタつく

- A. コンプレッサー

- B. ステレオイメージャー

- C. ディストーション

正解:A. コンプレッサー

コンプレッサーは瞬間的なピークを抑えて音量を均一化する道具。バラつきを自然に整えられます。

Q3. シンセパッドがセンターに固まり、サビで広がりが足りない

- A. ステレオイメージャー

- B. サチュレーション

- C. コンプレッサー

正解:A. ステレオイメージャー

ステレオイメージャーは左右の広がりを調整できるため、パッドを横に広げたい場面に最適です。

まとめ:エフェクト理解が音を変える

本記事では、主要なエフェクトの役割や、代表的なパラメーターの意味・使い方を解説してきました。

ここまでご紹介してきた内容を頭に入れるだけではなく、様々な音楽を聞いて「“良い音”とは何か」を体感で覚えることも欠かせません。ジャンルを問わず様々な音楽を聴き、ミックスの意図を想像しながら分析するだけでも、自分自身のミックスのヒントになることがあります。

低音の整理、ステレオ配置、ダイナミクスのコントロールなど、ここまでの紹介でも出てきた「基本」を極限まで突き詰めた先に、“良い音”が待っているはずです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、「今なぜこの処理をしているのか」という意識を持ち、試行錯誤を繰り返すことで、少しずつ「自分の音」が作れるようになっていきます。

ぜひ今回学んだことを実践で試し、プリセットや感覚任せから一歩踏み出して、より自由な音作りの世界を楽しんでください。

【関連記事】

folder NEWS, SONICWIREニュース, プラグイン・エフェクト, 活用方法

label tips