【いまさら聞けない】「著作権」理解してますか?~DTMerのための法律入門~

著作権って大事ですよね!!!!!!!

え、よく分からない……?

作曲や編曲、SNSでの楽曲公開が当たり前になった今、「著作権」という言葉を耳にする機会がとても増えました。しかし、「よく聞くけど、実はちゃんと理解できていない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。法律の話って難しそうですもんね。

でも大丈夫! この記事では、音楽活動を行う上で知っておきたい「著作権」のキホンを、分かりやすく解説します!

※この記事は知的財産管理技能士の資格を持つスタッフが、著作権法の専門書等に基づいて執筆していますが「分かりやすさ」に重点を置いた内容を目指しているため、法律的な正確性は担保していません。あくまでも読み物としてご覧いただき、個別の専門的な事柄については弁護士などにお問い合わせください。

「著作権」って、結局何?

著作権とは、一言でいえば

「自分が作品を作った時に、他人から嫌なことをされない権利」

です。

例えば、自分が作った音楽を他の誰かが「この曲は私の作品です」と言い張っていたり、自分が作った音楽を丸パクリされたり、自分が作った音楽を勝手にイベントで流されたり……どれもやられたら嫌な気持ちになりますよね。

でも、音楽を聞く側からしたら、「自分の大好きな素敵な音楽はみんなに聞いてもらいたい」とも思うことでしょう。かといって、勝手に音楽を使ってしまうと、クリエイターが嫌な思いをする可能性があります。

そこで、日本では「著作権法」という法律で、 クリエイターが安心して作品を作り、作品を鑑賞・利用する側も安心して作品を楽しめる、創作文化を発展させていくためのルールを決めています。

著作権法では、クリエイターが作っている作品などの「思想や感情が創作的に表現されたもの」のことを「著作物」 と呼んでいます。

著作物は、音楽やイラスト、写真だけではなく、SONICWIREで取り扱っているソフト音源のようなプログラムも著作物の一つです。

著作権はいろんな権利の「セット」

前の項目で、著作権を「他人から嫌なことをされない権利」と説明しましたね。

この「嫌なこと」にも色々な種類があるため、それに合わせた様々な権利をひとまとめにして「著作権」と呼んでいます。

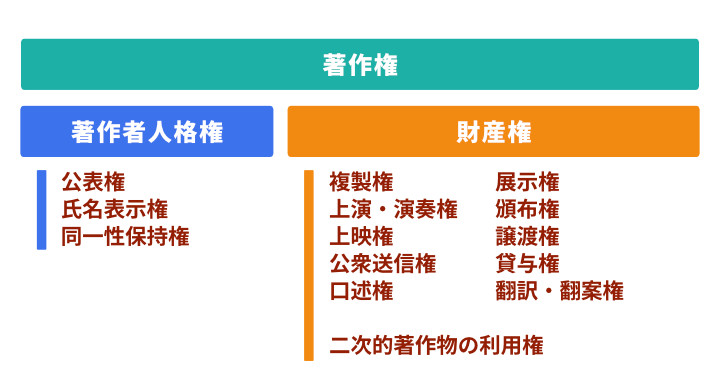

著作権には大きく分けて2種類あり、クリエイターの精神的な部分を保護する「著作者人格権」と、作品から得られる利益を保護する「財産権」の2種類があります。

知っておきたいものをいくつかピックアップして見てみましょう。

- 氏名表示権: 作品に作者の名前を表示するかしないか、表示するとしたらどんな名前を表示するかを選べる権利

- 同一性保持権: 作品を改変されない権利

- 複製権: 作品をコピーする権利

- 演奏権: 公の場で楽曲を演奏する権利

- 公衆送信権: インターネットなどを通じてを配信する権利

- 翻案権: 作品をアレンジしたり、翻訳したりする権利

これらの権利はすべて、原則として作品を作った 著作者 が持っています。そのため、作品を利用したい人は著作者に許可を得なければなりません。

ちなみに、著作権は著作物を作った瞬間に ”勝手に” 発生するので、こうした権利を得るためにどこかに申請する必要は一切ありません。あなたがDAWで曲を完成させたその瞬間に、その曲は著作権で保護されるのです。

著作権の内容について、何となく理解できましたか?

……で、結局これが分かって何になるの??

と思いますよね。ということで、ここからは実践編です。

DTMをしていて直面しがちな 「著作権を気にしなければいけない場面」 について解説していきます!

CASE 1:購入したサンプルパックの音って、自由に使っていいの?

販売されているサンプルパックの音も立派な「著作物」です。

つまり、サンプルパックの音をコピーしたり、切ったり、加工したりするのは、先ほどの複製権や翻案権を侵害してしまうのでは……と思う方もいるかもしれません。

でもご安心ください!

サンプルパックの音を使うのは、ほとんどの場合問題ありません!

ただし、必ずルール(使用許諾契約書)を守る必要があります。

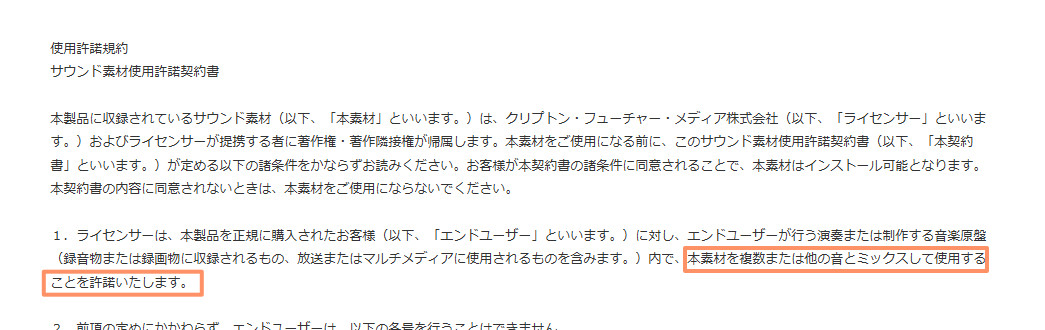

もちろん、サンプルパックは「音楽を制作するときに使う素材」という前提で皆さんに販売されているものです。そのため、サンプルパックを使うときのルールには「音楽で使うためにこの音を使っていいですよ」ということが書かれてあります。

※使用許諾契約の例

ただし、例えば「サンプルパックの音を他の音と重ねずにそのまま使うことはNG」「サンプルパックの音を使って新たに素材集を作ることはNG」などというようなルールも存在します。

素材を加工することなく再配布して、それで利益を得てしまうことは、サンプルパックのメーカーが本来得られたはずの利益が得られなくなってしまいますよね。

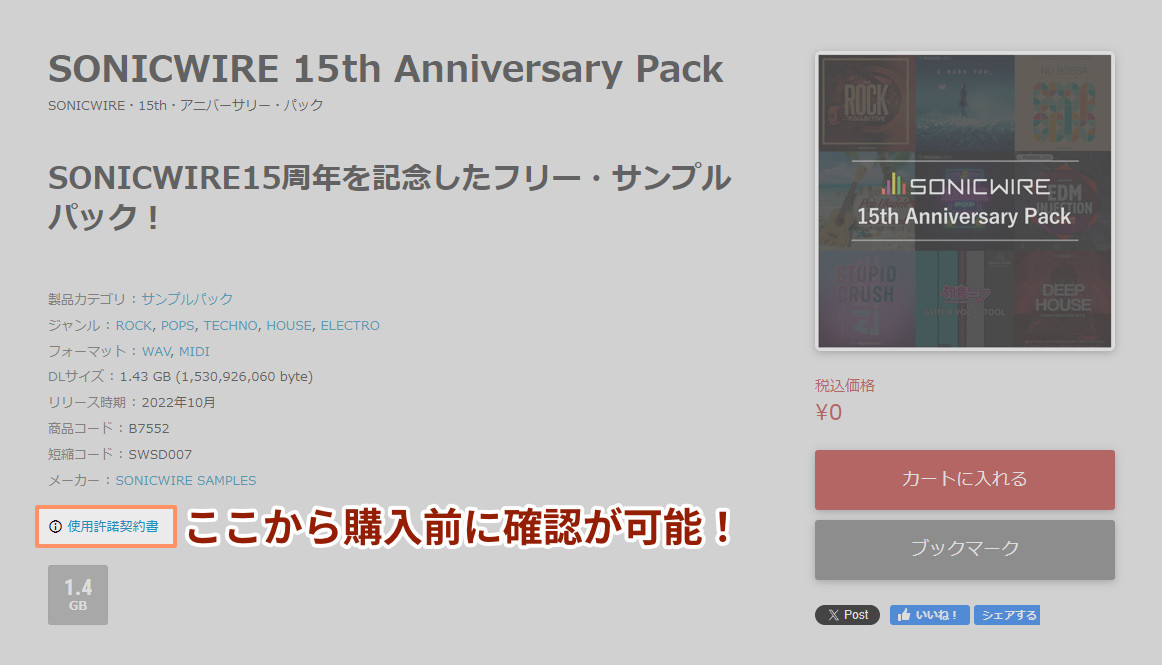

SONICWIREの製品ページでは、購入前にこのルール(使用許諾契約書)を確認できる場合がほとんどです。ブランドや商品によって決められたルールは異なるので、安心して創作活動を行うためにも目を通しておきましょう!

とはいえ、使用許諾契約書の文章って堅苦しくて、ぱっと見でも頭が痛くなりますよね……

筆者も読みなれているとはいえ、正直いまだに面食らうことも多くあります。

法律的な文章は長文で複雑ですが、基本的には「誰が何をできる(orできない)ようにするのか」「何をするとどういう結果になるのか」ということが書かれています。まずは、「自分が何をしていいのか、何をしてはいけないのか」に注目して、文章を読んでみてください。

CASE 2:カバー動画の著作権

好きな曲をカバーすることは、作曲やDTMのスキルを上達させるのにうってつけです。

完成したら「せっかく作品を作ったのだから、YouTubeに投稿したい……!」と思いますよね。

でも、他のアーティストの曲を使っているということは、ここでも「著作権」について考えなければなりません。

結論から言うと、

自分で演奏や打ち込みをした「カバー」であれば、多くの場合OKです。

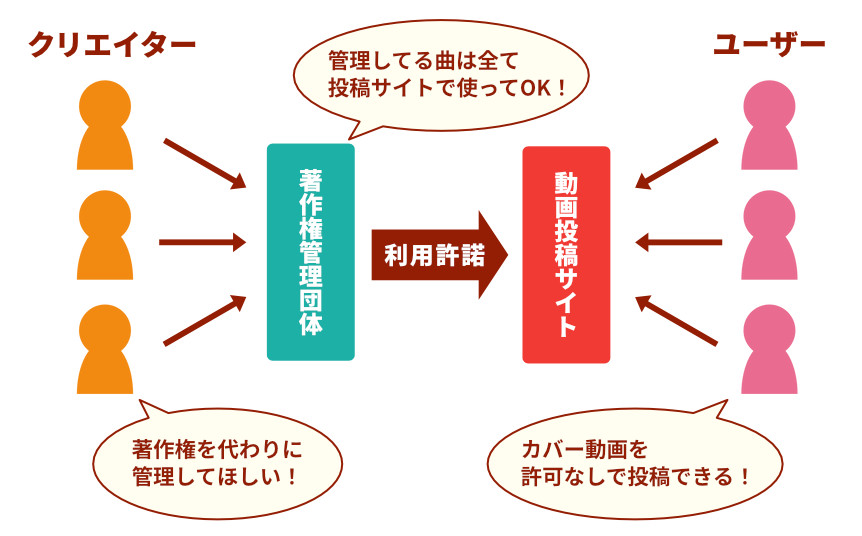

実は、音楽の著作権は、作曲者の代わりに著作権を管理してくれる団体が存在します。「JASRAC」や「NexTone」がそれで、聞いたことがある方も多いと思います。

先ほど紹介したように、著作権は色々な権利のセットでその内容は多岐にわたります。たくさんの人が音楽を使いたい場合、問い合わせにいちいち対応していたら自分が制作する時間が無くなってしまいますよね。そこで、JASRACやNexToneが代わりに一括で著作権を管理することで、手続きの手間を省いています。

そして、YouTubeでは、JASRACやNexToneといった著作権管理団体に「あなた方が著作権を管理してる曲、使わせてください」と、管理団体が管理している曲を全て使えるように契約を結んでいます。この契約があるおかげで、私たちは楽曲のカバー動画を投稿することができます。

ただし!ここで注意したいことが2つあります。

一つは、カバーする曲がJASRACやNexToneなどが管理している曲であること。中には作曲者が自分で管理している曲もあり、特にボカロ曲などはそうした曲が多くあります。あくまでもYouTubeで使えるのは管理団体が管理している曲だけです。管理団体に任せず作曲者等が自分で著作権を管理している曲については、作曲者に直接連絡を取る必要があります。

JASRACやNexToneが管理している楽曲かどうかは、以下のサイトで調べることができますので、YouTubeに動画を投稿する前に確認してみてくださいね!

そしてもう一つは、原曲の音源を使っていないことです。ちょっと難しい話ですが、我々が聞いている音楽には、「メロディーや歌詞の権利」と「音源(音声データ)の権利」の2つが存在します。JASRACやNexToneが管理しているのは「メロディーや歌詞の権利」であって、音源の権利はレコード会社などが持っていることが多くあります。

つまり、JASRACやNexToneなどが管理している曲を『自分で演奏や打ち込みをしてカバーするのはOK』『原曲の音源を使ったカバーはNG』と覚えておきましょう。

CASE 3:自分の作品を守る

ここまでは他人の著作権を侵害しないためのお話をしてきましたが、もちろん自分が著作権を侵害されることもあります。

「自分の曲を丸パクリされた」「自分の曲を勝手にイベントで流された」なんてことがあったら……考えただけでもショックですよね。

万が一そうした事態に直面した際は、まず感情的にならずに事実を確認して、スクリーンショットなどで記録しておくことが大切です。その上で、状況に応じて「投稿サイトへの申し立て」や「弁護士等の専門家への相談」といった選択肢があることを心構えとして知っておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

著作権の知識は、他人の権利を尊重するためにあると同時に、自分自身のクリエイターとしての権利と価値を自覚するためにもあるのです。

まとめ

さて、ここまでお疲れ様でした!「著作権」という言葉への苦手意識は、少し和らいだでしょうか?

著作権は意外と身近で、大切なものだというのが分かっていただけたら幸いです。

著作権法は、 クリエイターが安心して作品を作り、作品を鑑賞/利用する側も安心して作品を楽しむためのルール です。

実は著作権侵害は、悪気があってやるのではなく、その作品が好きだからこそ起こってしまうことも多くあります。正しい知識を身につけることで、そうした著作権侵害にも過剰に反応することなく落ち着いて対処できるようになります。

この記事の内容を全て覚える必要はありませんが、「著作権」のことを頭の片隅に入れておいて、気になったらすぐに見返せるようにしてくださいね。

この記事で、皆さんが安心して音楽を楽しめるようになることを願っています!

folder NEWS, SONICWIREニュース, クリプトンDTMニュース

label tips