丁寧に作られた、温かな色合いの木管音源

オーケストラ音源を中心に、常に上質なプラグインを提供しているオーストラリアのメーカーCinematic Strings社のCinematic Studioシリーズ。

Cinematic Studio Strings (CSS)から始まり、Piano (CSP)、Solo Strings (CSSS)、Brass (CSB)と続き、ついに木管楽器のCinematic Studio Woodwinds(CSW)が登場した。おそらくはパーカッションのみを残し、シリーズの完成も近い。期待度の高いこの音源について、実力のほどを解剖してみたい。

まず基本的な音質について。

同シリーズ共通の質感と言える。

上品で、なんともいえない少し紗がかかったような温かな色合い。派手に聴かせるわけではないが、特にレガートの柔らかな音質は、品格あるゆったりした音楽でハマるタイプと言える。もちろん様々なフレーズに使える汎用性も持っている。

ミキサー部は、4つのマイクポジション&MIXという構成で、シリーズの他の音源と比べOH(オーバーヘッド)が一つ増えた。MIXはオーケストラホールなどより小さいとは言え、Studioと言う言葉から受ける印象よりは大きめで、セパレートされた小部屋のマルチ録音ではなく、大きなスタジオで、オーケストラ全体を録音するサウンドを目指したようだ。

同シリーズの特長として、サンプリングと後処理が丁寧であることが挙げられるが、CSWの印象も全く同様だ。サンプリングという作業は、アコースティック楽器という生物(なまもの)を採取して整える作業で、いわば畑でイチゴを丁寧に育て、様々な形のイチゴから、粒の揃ったものだけを選別して贈答用に一箱揃えるようなもの、と言うと変な例えかもしれないが、大変な手間をかけて作られたであろうことは想像に難くない。

音域も十分に確保されていて、その面でのストレスもあまりなさそうだ。

サンプリングされた演奏内容について

ソロでももちろん使用可能だが、どちらかというとアンサンブルのことも想定しながら録られているように感じた。Legatoのビブラートなども過剰にかけることは控え、和音で鳴らした時に綺麗にハモるよう考えられているような印象を受ける。

全体に安定した品質だが、最も気に入ったのはオーボエレガートだ。オーボエは、録り方によってはきつい音になりかねないが、このシリーズらしい温かな味わいに仕上がっている。最強音も鋭くなく、朗々と歌える。

Legatoを無伴奏で、即興的に演奏してみた。

Instrumentリスト

奏法は楽器ごとにまとめられ、リストはいたってシンプルだが、普段使われるものは一通り揃っている。

ソロはフルート、ピッコロ、アルトフルート、オーボエ、コールアングレ、クラリネット、バスクラリネット、バスーン、コントラバスーン。

これに加え、フルート、オーボエ、クラリネット、バスーンの基本楽器には、ア・ドゥエ(同じ楽器2本のユニゾン)も用意されている。

バスフルートやEbクラリネットなど無いものもあるが、必要なジャンルは限られるわけで、その分基本的な楽器に注力する、というのもこのメーカーらしいバランスの取り方といえる。

シリーズの共通化

何年もかけて作られている同シリーズだが、最初の段階から構造上できるだけの共通化がしっかりと計画されており、そのおかげで演奏データの共有がスムーズだ。例えば同シリーズの他の楽器とユニゾンさせたい時など、リージョンコピーでスムーズにできたり、差し替えも楽になるよう考えられている。

奏法別にみてみよう。

奏法は基本的に5つないし6つ。

- Sustain

- Staccato

- Trill

- Marcato

- Measured Rep(連打)

フルート系では、これにFlutterが加わる。

不要な奏法を除外してメモリーを節約したければ、奏法のマトリクスボタンを Option+クリック(WindowsではAlt+クリック)すれば、メモリーから簡単に取り除くことができる(シリーズ共通)。

Sustain

プラグインの根幹を成す奏法だけに、特にLegatoは丁寧に作られている。Legatoモードでは、ヴェロシティによりレガートスピードがSlow、Medium、Fastと3段階に変わる(シリーズ共通)。

フルートを例に、SlowとFastを聴き比べてみた。

スピードの違い自体は微妙で、Fastも十分綺麗だが、Slowでは確かに音の移行がよりはっきりし、リアルさが増す。このあたりメーカーのレガートに対する並々ならぬこだわりを感じる。ゆったりフレーズの場合は、やはりSlowを使う方が良さそうだ。ただ遅れが220ms程度あるので、それが気になる場合は、トラックのVelocityオフセットを上げて、Fastだけが出るようにして演奏する方法もある。

どのようにしてこの違いを作り出しているかは明らかにされていないが、労力を考えると、さすがに3種類サンプリングしたとは考えにくい。もしかするとSlowのレガートをサンプリングしたあと、その移行部分をタイムコンプレッション(あるいはトリム?)したものをMedium、Fastとしてアサインしているのかな、という気もしたが定かではない。いずれにせよ3つのニュアンスは似ており、レガートスピードによってニュアンスが異なって困る、ということはない。

Sustainのダイナミクスは3段階となっている。

嬉しかったのが、同音のレガート機能だ。ペダルを踏みながら同音連打すると、タンギングしなおしたサンプルが発音される。

レガートは、フレーズがつながっている事をトリガーとして発音される仕組みなので、キーボードの構造的宿命として同音レガートは難しいわけだが、ペダルを使用することでこれを解決した格好だ。この仕組みは演奏性も良く、ありがたい。

CSS、CSBなども同様の機能を持っているようだが、木管楽器では特に有効と感じた。

Sustainのビブラートだが、クロスフェードではなくON/OFFでのスイッチング形式となっている。クロスフェードによりビブラートの有るサンプルと無いサンプルが混在し滲んだ音になってしまうのを避けるには良い選択と言える。

美しいビブラートだが、前述の通り深さは多少控えめで、その分アンサンブルではハモりやすいと言える。かかり方も弾いた直後から揺れまくるのではなく、まっすぐ一瞬発音してから自然に揺れる感じで、かけっぱなしで弾いても、かかりすぎの気持ち悪さはない。

とはいえ、ON/OFFをしっかりコントロールした方が、より繊細な表現になるのはいうまでもない。

リリースサンプルがしっかりあり、リヴァーブエフェクトなしでもサンプルに含まれたREV感によって、残響が得られる。その分、速いフレーズになるとリリースが気になってくる。滲みも次第に出てくるし、ビブラートも感じにくくなってしまうため、速いフレーズはMarcatoに任せ、Sustain Legatoはゆっくりフレーズ専用と考えたほうが良いかもしれない。

ダイナミクスの方式には2つの考え方があろう。音源によってダイナミクスを最小にしてもppが再生されるタイプのものもあるが、CSWはNiente(あるいはto Silenceとも呼ばれる)が採用されており、ダイナミクスの値がゼロの時には、Vol.も機能して無音になるよう設定されている。フレーズの最後を繊細にFade Outしたい時などに重宝する。

なおデフォルトでは、モジュレーションホイールでダイナミクスを、CC2のブレスコントローラーでビブラートのON/OFFをコントロールする設定となっているが、これは自由に変更可能だ。

ちなみに筆者は、断然逆の設定、つまりブレスでダイナミクスをコントロールし、ホイールでビブラートをかける方が音楽的に使える気がしている。慣れが必要な事もあり、なかなか多数派になれないのだが(苦笑)、木管楽器の音源であるCSWでは、この鍵盤ハーモニカのようなあり方を個人的には推したいところだ。

Staccato

ヴェロシティによる3段階のダイナミクス(弱音でp、Vel55~79mf 、80からf)、さらに長さの異なる4種のバリエーションを備えている。

聴感上の遅れが全て 60ms に揃えてあり、入力後にスタッカートの長さを変えてもタイミングを変更する必要がない(シリーズ共通)。Stacc.に限れば、トラック全体であらかじめ60msのマイナスDelayをかければ、クオンタイズも自由に使える。こういったあたりには丁寧さが感じられ、好感が持てる。

Stacc.の長さが4種類も必要なのか、と感じる人もいるかもしれないが、最も長い音はSfzとなっており、もはやスタッカートとは言えない長さだ。また実際に制作していると、細かな差も実に重宝し、痒いところに手が届く感じがする。モジュレーションホイールで長さを切り替えできる。

Trills

ストリングスのようなアンサンブルでなくとも、トリルのパッチは必要だ。LegatoやMarcatoを使い、手動でトリルを弾いてもよさそうなものだが、やはり実際には大きくサウンドが異なる。

Sustain Legatoと弾き比べをしてみた。

不思議な気もするが、これはモデリング系の音源などでも、ただトリルを弾くだけではこのパタパタしたニュアンスの再現はなかなか難しいようで、実際にトリルした音を収録したサンプリング方式の強みと言える。半音あるいは全音のキーを押すことで音を指定できる。

Trillにもレガートボタンはあるが、単純に重音を避けるモノモードのようだ。逆に外しておくと、4音あるいは6音などと押さえることで、複数のトリルが演奏できる。

Marcato

Marcatoは速いフレーズを担当する。ダイナミクス変化も可能だが、音質は全体にLegatoより強めで、快活なフレーズ向けと言える。

このシリーズの特徴でもある、Spiccato Overlayも搭載されており、オンにするとSpiccatoサウンドがアタックにレイヤーされる。サンプルはStaccatoにあるRepetitionsと同じものと思われ、当然Velocityにも対応している。Overlayなしでもアタックは遅くないが、Overlayを足すことで、アクセントがコントロールでき、快活なフレーズに便利だ。

なお、特にソロ系の音色で、ダイナミクスをクロスフェードすると音が重複した感じになってしまうときがあるのは、CSWも他の多くのサンプリング音源と同様だ。このあたり注意してコントロールしたいところではある。

マニュアルにはないが、Repititionを使っているため、Staccatoと同じく60ms遅れの音色として扱えるようだ。

Measured Rep

ワントリガーで2音の同音連打となる。二つ目の音量が少し弱めで、ダブルタンギング的な演奏が簡単にできる。

Tempo SyncはOn Offが可能だ。

Flutter

フルート系のみ用意されている。

他の楽器でもFlutterできないわけではないが、あまり使用されることもなく、フルート系に絞ったのは妥当なところかと思われる。

一昔前のサスペンスドラマや時代劇でよく聴かれたあの音がする。ダイナミクスレイヤー数は明らかにされていないが、2段階に聴こえる。

さて、奏法チェンジの方法についても触れておきたい。

CSWは、他の多くのオーケストラ音源と同様、低音部の鍵盤を使ったキースイッチにより奏法を切り替えることができる。演奏しやすいという意味では快適だが、曲途中からの再生だと、切り替え用のNote Onを通らず、奏法が正しく再生されないことがあったり、キートランスポーズをすると奏法も変わってしまったり、DAW上のスコアが汚れる(下加線だらけの音符が表記される)等、いくつかの問題がある。この「キースイッチ問題」を避けるため、奏法ごとにトラックを分ける手もあるが、それらの問題が起こらない代わりに、リアルタイム演奏での切り替えは難しくなり、トラック数も増える。

CSWではCC58(No.変更可)の値を変えることでほぼ全ての奏法にアクセスできるKey Switch CCという機能があり、この問題に3つ目の選択肢を与えてくれる。

この機能の活用を含め、奏法切り替えはユーザーによって様々な工夫が模索されるところでもあろう。DAWごとに事情の異なる部分もあるが、快適に奏法チェンジするためにどんな方法がありえるのか、思いつくものを書き出してみた。

1. ホイールによる奏法切り替え

単純にKeySwitch CCをCC1にしてホイールで奏法を切り替える。CCで奏法を入力すれば、チェイス(直前のデータに遡って再生に反映する機能)をOnにすることで「キースイッチ問題」を回避できる。ただこういったコンティニュアス系コントローラーで切り替える方法では、ストロークにもよるが、多くの音色(CSWでは6つの奏法とオプション含め最高12種類にアクセス可)をリアルタイムで弾き分けるのは技術的に困難で、数値入力に頼りがちという側面もある。

2. Touch OSC

多くの人にとって現実的な選択肢は、Touch OSCの使用かもしれない。MIDIコントローラーを自由に作ることができるアプリで、iOSとAndroidどちらも用意されているようだ。最初の設定さえうまくいけば、便利この上ない。このアプリではNote onの出力も可能だが、CSWの場合、CCで出力する設定にしておけば「キースイッチ問題」が起きず、快適に使用できる。

iPadであれば、より多くのコントローラー配置が可能だが、筆者のようにiPadは楽譜など他の用途で使いたい、というような場合には、iPhoneなどスマホもおすすめだ。CSWの奏法切り替え程度なら、小さなディスプレイでも十分対応できる。

下の写真は、CSW用に作成したTouchOSCのレイアウトである。CSWのマトリクスと似たような配置にし、Staccatoの長さ切り替えなどマトリクスのオプションを真横に小さく配置したようなレイアウトになっている。

レイアウトは全く自由で、他にもいろいろな方法が考えられるだろう。あえて難点をあげるとすれば、スイッチングにカチッとした感触がない、ということぐらいか。

3. アーティキュレーションセットの活用

DAW次第だが、例えばLogic X 10.4以降に搭載されたアーティキュレーションセットのような機能がある場合は、ガジェットも不要で、おそらく最もスムーズな解決方法だろう。

Logicのアーティキュレーションセットの場合、奏法の切り替え方法はキースイッチと同じでありながら、指定した鍵盤はノートデータとしては反映されず、キースイッチ問題も起こらない。キースイッチの鍵盤選択も自由に変更できる。

4. MIDIエフェクトプラグイン

もしこうした機能がなく、ガジェットも使いたくない場合、既存のコントローラーに対してDAW内のMIDIエフェクトプラグインを使うという方法もある。例えばピッチベンド(PB)はオーケストラ音源では利用される場面が少ないため、これをCCに変換するという変則技もあり得る。

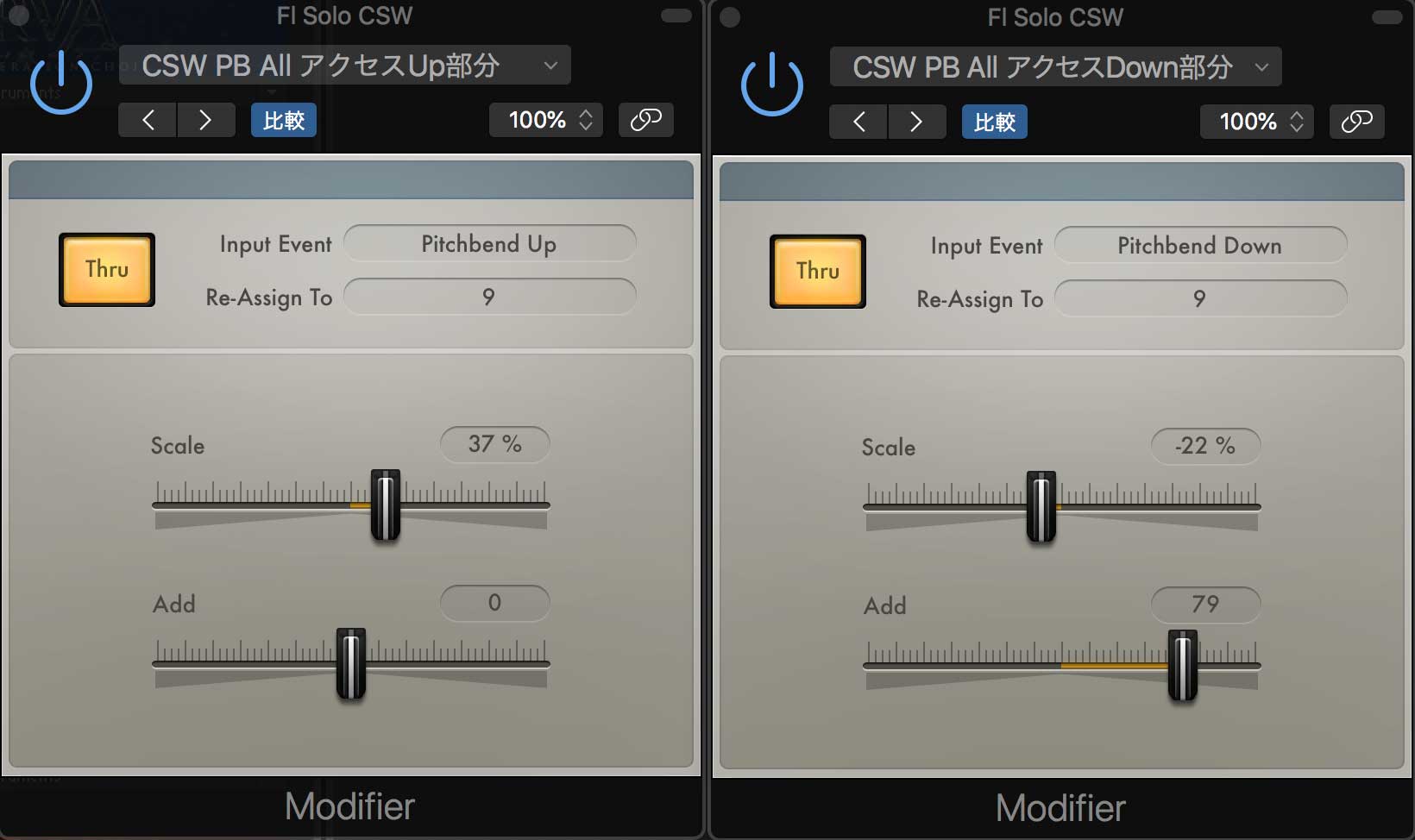

ちなみに Logic & Modifier(MIDIエフェクター)では、

- defaultでレガート

- PBを上げてStacc.(位置により長さ可変)

- 上げ切るとTrill

- 下げてMeasured Trem.と Flutter

- 下げきるとMarcato

という設定が可能だった(AddとScaleというフェーダーのみを使った設定はなかなか厄介で、試した設定を参考までに巻末に添えた。他のDAWで利用可能かは不明)。

どうにも裏技感が否めなくて恐縮だが、ホイールによる切り替えよりはずっとアクセスしやすい(ただし左手は占有される)。モバイル環境では、鍵盤数が少なくキースイッチがままならない場合などもあるだろうし、興味のある人は試しても良いかもしれない。またこの手法はエクスプレッションペダルなど様々に利用可能だ。筆者は3本ペダルを使っていたのでソフトペダル、ソステヌートペダルにも奏法を割り当てることができた。手を使わず、演奏に両手が使えるのは至極快適であった。前述のアーティキュレーションセットでペダルに割り当てれば、より簡単に設定可能だろう。

以上思いつくままに並べてみた。他にも方法は色々とありそうだ。

今後の期待

もし、さらなる進化を期待するとすれば、ひとつはロングノートのクオンタイズ対応だろうか。

ショートノートの遅れを60msと一律設定してあるのはとてもありがたい機能なので、レガートも同様にできないものか、と思うのは人情であろう。レガートは構造上1音目は遅れず、2音目以降のみが遅れるためクオンタイズがほぼ無力だが、レガートでも遅れが一律化するなど、何かしら新機能があれば、と期待する。

ダイナミクスクロスフェードで音がにじむことも、ビブラートのモデリングなど今後の新技術発展に期待したい。

最後に

全体的に、丁寧に作られた音源として、シリーズの他の音源同様大変好感が持てた。特に柔らかな質感が好みで、ホール録音的なサウンドが欲しい場合には最適だろう。

なんといっても、レガートの丁寧な作りは、特筆に値する。

満を持して登場したCSW、さっそく現在のプロジェクトでも使い始めている。今後も活用していきたいと思う。

(ピアノ、キーボード、ピアニカ他、作編曲)

クラシカルクロスオーバーを軸に、多彩なジャンルで活動を行うピアニスト、作編曲家。

ドビュッシー、ラヴェルなどに影響を受け作曲を始める。武蔵野音大大学院ピアノ科を修了し、PTNAコンペティションDuo特級最優秀賞受賞。その後、ライブ活動や、スタジオ・イオン専属として制作活動を始める。

現在まで、二期会、劇団四季、宝塚歌劇団出身のヴォーカリストや、岡本知高、田代万里生、平原綾香、ミネハハ、エスコルタ、中島啓江、ジャズの北浪良佳、インストでは、オカリナのホンヤミカコ、タンゴの喜多直毅、口笛の柴田晶子、環境音楽ではドコモ携帯のサウンドデザインを担当した小久保隆などを演奏・作編曲でサポート。50枚以上のCD制作や、ライブ、TV(NHK、CM他)、映画、ゲーム、またアクアパーク品川(メリーゴーランド他)、六本木ヒルズ時報、万博パビリオンなどの施設への作品提供や、安藤美姫アイスショー音楽アレンジなど。

最近の活動には、ミュージカル田代万里生DVD音楽監督、山根基世、進藤晶子、松平定知らアナウンサーとの朗読コンサート、中村獅童との即興朗読コラボ、NHK BS 桂由美ドキュメンタリー、NHKBS-1スペシャル「沁みる夜汽車」音楽作曲、ホリプロ60周年記念CDアルバムなどがある。

演奏力を元に、有機的な表現力を持った打ち込みが評価され、活動の場を広げている。

SONICWIRE取扱い全製品を表示したい場合は、SONICWIREを日本語で閲覧されることをお奨めいたします。